|

|

|

|

|

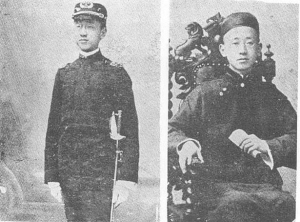

施肇基1901年就读康奈尔大学时 |

施肇基在中心中学及任清政府驻美使馆翻译生时摄。 |

|

|

作为杰出的职业外交家,施肇基(1877.4.10—1958.1.3)先生留在世间的文字材料并不多。除了目前能够见到的《施肇基早年回忆录》(又名《施植之先生早年回忆录》),他丰富的外交和从政经历而行诸文字者甚为少见,虽然在1920年代就有胡适之这样的友人时时劝其写回忆录,但施肇基迟迟不愿落笔,用他本人的话来说,就是“良以时方多艰,愧无建树,何必多着痕迹,以取干名博誉之讥”。

由中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编写、2011年7月中华书局出版的《中华民国史·人物传》将施肇基列入,可见其在晚清民国史上的影响力。施本人的“愧无建树”,实在只是自谦之词。

英文翻译获辜鸿铭赞誉

施肇基,字植之,于1877年4月10日出生于江苏震泽纯孝里。笠泽施氏为江南名门望族,自清初从浙江钱塘迁居震泽后,历代经营丝业,家境富裕。作为乡绅,施氏一门对子弟教育也特别重视。

施肇基5岁进入当地乡塾接受传统文化教育。入学当日,施肇基家人“以麦糖一方裹以红布置于方凳上,使余坐于其上”。这个乡俗,以麦糖黏性足,“取其为学有恒勤而不辍之意,有如麦糖之黏固不离其位也”。

9岁,施肇基就来到南京江宁府立同文馆学习,由于湿气太重染病而作罢。1887年,10岁的施肇基进入上海圣约翰书院(圣约翰大学前身)学习,前后在书院三年,打下了良好的英语及西方文化基础。1890年,施肇基又专门到国文学院学习汉文两年。

1893年,16岁的施肇基随清政府驻美公使杨儒赴美,任翻译生,初步展示了过人的语言才华。1897年夏天,施肇基辞去使团职务,进入美国康奈尔大学文学院深造。其间,被已赴俄罗斯的杨儒召去服务,后来虽然杨儒百般挽留甚至闹得不欢而散,施肇基还是毅然回到美国完成了学业,先后获得文学学士及硕士学位。

1902年回国后,施肇基入湖广总督衙门,端方非常赏识他,推荐他出任洋务文案。施肇基的才华不仅为当时的一班官僚所赏识,即使是张之洞的洋务顾问辜鸿铭,也对其赞誉有加。康奈尔大学教授精琪应邀来华作币制考察,除了拜访了清政府高层,也逐一与地方大员见面。精琪与张之洞见面时,施肇基是翻译。

面对精琪,张之洞滔滔不绝地讲了“三刻钟”,而施肇基又不能做笔记,只能以手指略记条次,后来逐一翻译。当时在座的辜鸿铭认为,施肇基的翻译“译词详确,毫无遗漏,较其本人所记尤多”。以辜鸿铭的恃才傲物,能得到他的夸奖,实属不易。

晚清的官场,对于像施肇基这样自幼年即在美国的留洋学生而言,并不容易。如五大臣准备出洋考察宪政之际,兵部侍郎徐世昌因与施肇基此前已相识,约施肇基同行助力。其时正在张之洞幕府效力的施肇基事先并不知情,事后也并未应允。然而张之洞得知徐世昌的邀请后,立即将施肇基的一切职务全部革除,并称“待施文案不薄尚且如此”云云,让施肇基摸不着头脑。施肇基口述回忆录时已是晚年,虽然自我安慰此次遭遇属塞翁失马,但言语之中颇有不平,可见此事当时对他影响颇巨。

“支撑一个比较像样的局面”

1911年,施肇基以外务部左丞的身份,被清政府任命为驻美公使,未及赴任,武昌起义爆发,随后满清覆灭,中华民国建立,施肇基也开始了他生命中最重要的职业外交官生涯。

1914年,施肇基被任命为驻英公使,前后凡七年,在英国度过了波诡云谲的第一次世界大战。1919年初,一战27个战胜国在巴黎召开会议,施肇基正是中国代表团成员之一。会上,中国代表团向和会提出了取消列强在华特权、取消“二十一条”、收回大战期间日本从德国手中夺取的山东各项权利等要求。和会完全拒绝了中国代表团关于山东问题的提议,消息传回,引爆了我国近代史上著名的“五四运动”。

“弱国交涉,始争终止”是一个常见现象。代表团成员认为,如果“此次隐忍签字,我国前途将更无外交可言”。迫于国内巨大的反对声浪,北京政府在是否签约问题上也显得犹犹豫豫。和会期间,代表团成员两次请辞,其实已经表明了态度。会上,施肇基支持顾维钧等人的主张,不顾北京政府最终的训令,拒绝在合约上签字,赢得了时人的敬重。

而后的1921年2月,施肇基转任驻美公使。1921年11月至1922年2月,施肇基作为中国首席代表参加华盛顿会议。此次会议主要是解决巴黎和会遗留下来的问题,会上,施肇基等据理力争,巧妙斡旋,如提出撤裁各国在华邮局案、撤退外国驻华军警案等,又强力推出“鲁案”,经过前后三十六轮谈判,使得核心的山东问题在当时条件下得到较为妥善的解决,否认了日本在华的“特殊权益”以及垄断地位。有人曾评价,这是施肇基数十年外交生涯的高峰。

此后,施肇基又担任过出席国联中国全权代表及国联理事会中国全权代表,提请国际注意日本对中国的侵略。1932年,施肇基代理驻美公使。1935年6月,中美双方外交关系升格为大使级,施肇基也成为中国第一任驻美大使。

对施肇基数十年的外交生涯,陈之迈先生评价说:“施先生从事外交工作数十年,但他不是一位所谓风云人物,许多大事经过他手好像都显得平淡无奇,一件一件地处理过去,听不到他慷慨激昂的呼声,他所努力所得的结果也不令人有拍案惊奇之感。”

应该说,这是相当恰当的评价。施肇基历晚清而入民国,晚清末造至20世纪中叶的巨变,施肇基是亲历者,甚至不少事件还是参与者。他没有加入任何党派,是典型的职业外交官。施肇基固然有自己的政治倾向,但绝少表露,他的职业,就是为中国在外交上争利益。

内政在很大程度上决定外交。施肇基任外交官的二三十年间,中国正处于不断革命的状态中,国家并不统一,内政之纷扰可想而知,复又积弱积贫,国际话语权有限,在这样的时代,对于施肇基等这样一批职业外交官,陈之迈说:“我们应当感谢他们,在这个大混乱时代,仍然有他们这样的人在国外支撑一个比较像样的局面。”

读书当“中西并重新旧并施”

1922年11月29日,施肇基偕夫人唐钰华女士回震泽省亲。当年12月21日出版的《吴江》报,对施肇基的省亲、扫墓以及当地欢迎会有着详细的记载,包括各校“男女童子军”在内,“是日来宾不下千余人”。同时,该报还详细记录了施肇基在震泽丝业公会欢迎会上的演说词。此篇演说词,对“不着痕迹”的施肇基来说,极为罕见。

从演说词的全文来看,主要分为三个部分:第一,简略叙述“吾侪在外,代表本国本乡争回体面耳”,其事件背景则为华盛顿九国会议;第二,是对当时欢迎施肇基回乡的震泽学子讲话,勉励他们读书要“中西并重,新旧并施”,不可偏废;第三,是对震泽丝业公会的期望,希望丝业公会会员们能够诚信经营,在新的“商战时代”以自己的方式报国。

在三个部分的演说内容中,其实贯穿着一条主线,即社会各阶层如何为吾国吾乡争体面,按照现在的说法,绝对是一场正能量演说。当然,施肇基在演说中丝毫没有狂热的国家主义情怀。他的演说是平淡的,然而又是目光深邃的。

以对震泽青少年学生的演说为例,全文如下:

本乡今日之学校,与十年前较,进步多矣。但读书要中西并重,新旧并施。今日中国不能统一之大原因,在旧学已废、新学未成。我华有四千余年治国之历史,为世界一文明开化最早之国。故罗马埃及希腊已亡,而我国独存,则尚有一部分之旧学在也。旧有之学识,其切实可法者,即为一国元气之所寄,我国精神之所在。故先圣之嘉言懿行,仍当奉为圭臬,不容忽也。

仔细阅读《施肇基早年回忆录》,施肇基的学习时代,一大半的时间浸泡在西洋文化中,只是在早年入乡塾以及圣约翰书院肄业后学习了两年传统文化。从他的教育履历看,施肇基应该算是一个新派、洋派人物,理应“摩登”,事实如何呢?在施肇基的这篇演说中,我们看不到这样的情况。其实,也正是因为对西方文化有深入了解,才能更好地审视自身传统,知所保守,知所进取,既不自傲,也不自卑。

美国加州大学伯克利分校的近代史学者叶文心在其博士论文《疏离的学院:中华民国的文化与政治1919—1937》(中文版名为《民国时期大学校园文化(1919—1937)》)中指出,像圣约翰大学这样的教会大学,成功地实现了儒家中国的知识范式的现代转型。这表明,传统士绅有能力来回应古今中西之争。从圣约翰书院走出来的施肇基,可说是中国士绅现代转型的典型之一。

如果我们再把这一篇演讲放到新文化运动以来的中国知识界、思想界、教育界的大背景下考察,则更能体会其深意。在一个以“新”为尚的时代,文化保守主义者的价值坚守更有意义。其保守取向,对平衡激进的思想文化运动而言,当是一记警钟。当然,这些当年的教诲,只能等到过去近百年后,国人对“传统”已经不甚了了之际,方能看出其意义所在、价值所在。